Шрифт:

Закладка:

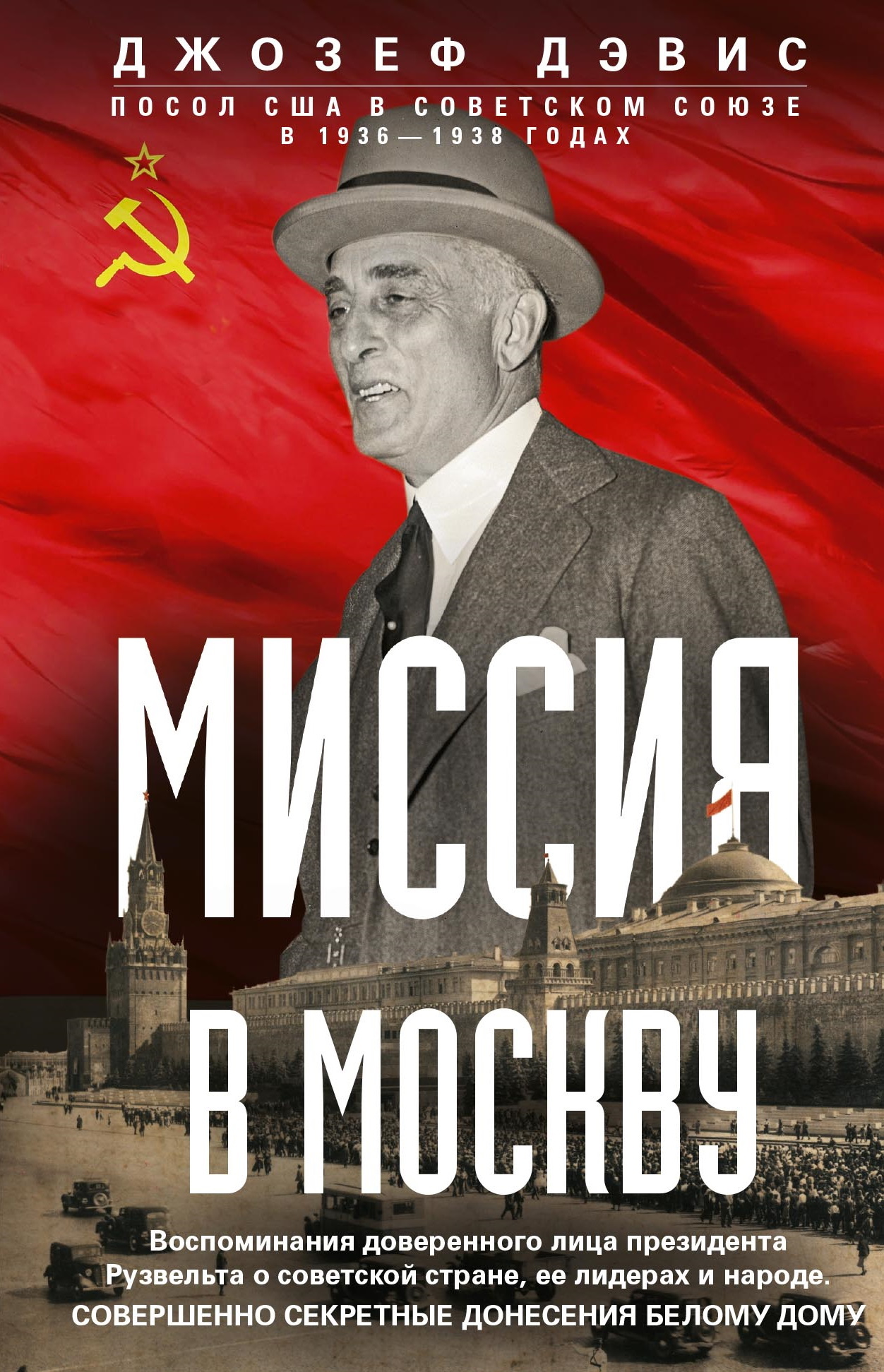

Английская писательница Элизабет Гаскелл (1810–1865), наряду с Диккенсом, Теккереем и Шарлоттой Бронте, принадлежит к яркой плеяде прославленных романистов Викторианской эпохи, а ее произведения признаны шедеврами мировой классики. В их числе романы «Мэри Бартон», «Крэнфорд», «Север и Юг», «Жены и дочери» и др. Роман «Под покровом ночи» (1863) на русском языке публикуется впервые. Действие разворачивается в провинциальном городке небольшого английского графства, на фоне панорамного изображения викторианских нравов и социальных предрассудков минувшего времени. Тонкий психологизм сочетается с захватывающим сюжетом, пружиной которого становится непредумышленное убийство, совершенное в пылу гнева и роковым образом повлиявшее на судьбу главных героев – их жизнь превращается в арену вечного конфликта любви и рассудка, верности и предательства, добра и зла.

![Рука и сердце [сборник litres] - Элизабет Гаскелл](/uploads/posts/books/19176/19176.jpg)

![Под покровом ночи [litres] - Элизабет Гаскелл](/uploads/posts/books/19175/19175.jpg)